حسن عبد الله.. عندما يتوقف الزمان ويتغير المكان

بقلم: مصطفى بشارات

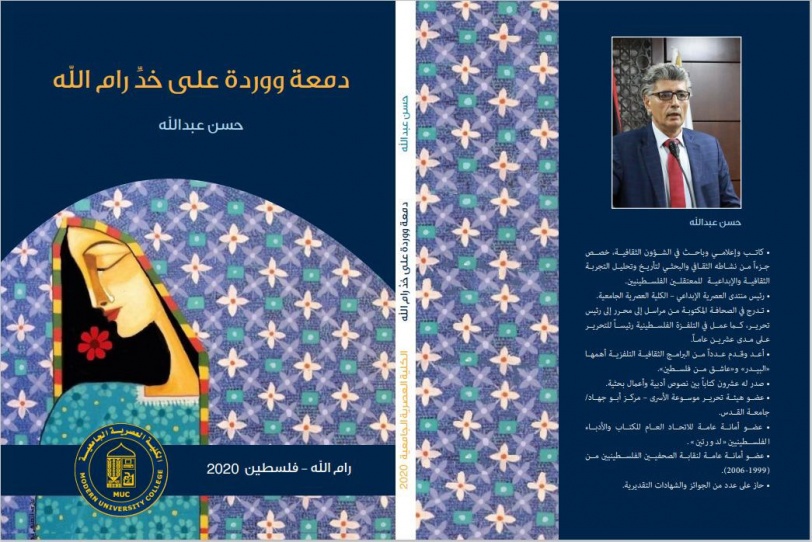

سواء قبل حسن عبد الله بذلك أم لم يقبل، فإن فيروس كورونا لم يكن الهاجس الذي شغله حين ألّف كتابه "دمعة ووردة على خد رام الله" الصادر عن منتدى العصرية الابداعي نهاية العام المنصرم 2020؛ فالقلق الذي انتاب الكاتب من التداعيات الصحية لكورونا وآثاره الأخرى، لم يكن إلا عارضا، أما هاجس عبد الله الرئيس والمقيم، حاله كحال معظم الفلسطينيين، فيتمثل بفيروس الاحتلال الذي يجثم على صدورهم منذ أكثر من سبعين عاما، يدخل في أدق تفاصيلهم، وينغص عليهم كل حياتهم، بل ويتحكم بها.

لا رابط بين فيروس كورونا والنصوص التي تضمنها الكتاب إلا رابط الوقت الذي أتاحته فترة الاغلاق (الحجر) للكاتب كي يبدع نصوصه، وكأن حسن عبد الله كان بحاجة ماسة لهذه العزلة القسرية كي يخلو لنفسه، ويرتب شتات أفكاره، ويقوم برحلته الخاصة إلى مخزن ذكرياته التي نسج منها خيوط كل تلك النصوص، ولا يخلو الأمر من فرصة ثمينة وفرتها هذه الخلوة لعبد الله كي يقوم بتأملاته بحرية، وبالتالي كان عليه أن يكون ممتنا لمجيء كورونا والاغلاق الذي رافقه ليقوم بكل ما قام به، ولعل هذا من سخريات القدر أو مفارقاته!.

بالمعنى الدقيق للكلمة، لم تمثل أجواء الاغلاق التي جاءت للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية من الاصابة به، إلا مناخا ملائما للكتابة بالنسبة لحسن عبد الله، وحين كتب لم يستطع الابداع بخصوص كورونا ما هو جديد، أو خارج عما هو متداول؛ لذلك كان هذا الوباء، حاله كباقي الأوبئة التي عانت منها البشرية وتغلبت عليها في النهاية، موضوعا عابرا في الكتابة، أما الموضوع الأصيل، أو الجديد-القديم، فهو موضوع وباء الاحتلال الذي تجلى بصور عدة في كل نصوص الكتاب، والأهم في تفاصيل حياة الكاتب نفسه، والذي بدا كما لو أن الزمن توقف به عند تلك المحطات التي عاشها أو تعايش معها، تأثرا أو تأثيرا، بسبب هذا الاحتلال وتداعياته الرهيبة على الأمكنة والقصص والشخوص التي عرض لها عبد الله، بل ومسّت العلاقة الحميمة التي تربطه بها، وخدشت الصور الجميلة التي يحملها عنها.

كأن الشرط الكتابي للمبدع الفلسطيني، من حيث يدري أو لا يدري، ومن حيث يريد أو لا يريد، محكوم بعامل موضوعي لا انفكاك منه، أو على الأقل التملص منه، وهو الاحتلال. لا أقول ذلك تقليلا من الابداع الفلسطيني، أو لنفي تجاوز الكثير من الابداعات الفلسطينية هذا الشرط، بل لأشرح النسق الذي حكم النصوص التي أبدعها حسن عبد الله في كتابه "دمعة ووردة على خد رام الله".

ينتمي عبد الله، كما يقول هو نفسه في الكتاب، لجيل عانى في السبعينيات والثمانينيات، وتجرع مرارة السجون، والصراع من أجل العيش والاستمرار.

ذلك هو الزمن الذي توقف عنده الكاتب، إنه يتمحور تحديدا في فترة السبعينيات والثمانينيات وتصل نهاياته في آخر محطة لها إلى عام 1994، وهي المحطة التي أعقبت توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وتراجع بسببه كل الحقل الفلسطيني، سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، والأهم ثقافيا، وخلال كل هذا التحول المستمر حتى الآن، لا يجد القارئ لنصوص كتاب "دمعة ووردة على خد رام الله" حسن عبد الله إلا وفيا لكل تفاصيل تلك المرحلة الأولى، بشخوصها، وأجوائها، وذكرياتها، والمثل التي سادت فيها، وكأنه أراد أن يقول: ليتنا بقينا كما كنا، أو احتفظنا، على الأقل، بما هو جميل في تلك المرحلة!

كل الشخوص الرئيسيين الذين أتى عبد الله على ذكرهم في كتابه يعودون للزمن الماضي، زمن الشباب الحالم وصاحب العنفوان النضالي والأفكار التقدمية، حتى الشخصية التي تعرف إليها حديثا وتحدث عنها في الكتاب، جهاد أحمد صالح، تنتمي لذلك الزمن، وإن كان صالح عاش خارج فلسطين ابتداء من طفولته وحتى عودته إلى أرض الوطن مع قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.

"صاحب الصوت – يقصد جهاد أحمد صالح- هو صديق منذ عشر سنوات، لم أعش معه ذكريات مشتركة في الانتفاضة الأولى والمعتقلات كما غيره من أصدقائي، لكني أتشارك معه في كثير من المواقف بتوقيع الحاضر" ص 18.

الدكتور سمير شحادة، الكاتب والأكاديمي، ينتمي هو أيضا للزمن الماضي ذاته.

"أعرفه منذ خمسة وثلاثين عاما، من الانتفاضة الأولى وما قبلها. أعجبت برسائله التي كتبها لابنه نزار وهو يقبع في الاعتقال واصفا له الأيام الأخيرة في حياة أمه، وكيف أمضى وقتا صعبا ومريرا خلال تقبل العزاء بوفاتها" ص 23.

الشخصية الثالثة من الزمن الماضي، والتي أتى حسن عبد الله على ذكرها، تعود للكاتب ورفيق النضال والأسر الراحل حافظ أبو عباية.

"تخيلته – أبو عباية- في حلمه وقد سارت حركة الزمان سنوات إلى الأمام، ليستغفل الحراس ويتسلل إلى قرية ياسوف ويشارك في عرس حنان. أسدل خيالي الستارة على المشهد الأول، وفتحها على مشهد مختلف، ونقل البطولة من حافظ – الأب الأسير- إلى حنان – ابنته- التي رسمها الخيال وهي تحلم في اللحظة ذاتها، تأتي إلى والدها في الأسر، ماشية على أطراف أصابعها، لئلا ينتبه أحد لحضورها، وبعد تأكدها أنها وصلت المكان، تتأمل والدها وهو مستغرق في نومه، ثم تسحب البطانية عن رأسه، وتمسح بأصابعها عن وجهه ألم الفراق، ثم تطبع قبلة على جبينه، وتعود إلى نومها، وقد ملأت ورود قلبها الدار والفناء؛ بل والقرية بأسرها" ص 78.

ويضيف الكاتب

"كانت قصة (عرس حنان) أول قصة قصيرة كتبتها في الاعتقال، وكان الموقف كفيلا بأن يخرج نصا من قلمي ووجداني لكاتب شاب مبتدئ، ليرى النص النور في مجموعتي القصصية الأولى (حمامة عسقلان)" ص 78.

ويتابع

"في المعتقل تشكلت في ذهني طفلة اسمها حنان، كانت تنتظر أبيها وتستعجل كسر القيد حول معصميه، ليحتضنها بلا قيود، وهنا في هذه القاعة كبرت أمام عيني طفلة اسمها جنان – الابنة الصغرى لحافظ أبو عباية- من أربع إلى عشر سنوات، لكنها غابت عن المؤتمر الأخير، بعد أن توقف قلب أبيها واستقر تحت التراب" ص 78.

ومن شخصيات الزمن الماضي التي عرض حسن عبد الله لها في كتابه، بل واستفاض في ذلك، الكاتب ابراهيم جوهر والشاعر معين جبر، وتعود علاقته بهما إلى فترة السبعينيات، أيام الدراسة في جامعة بيت لحم حيث كان ثلاثتهم زملاء دراسة وناشطين في العمل الطلابي والثقافي.

وإذا كانت مناسبة استذكار عبد الله لصديقيه جاءت من باب فكرة اقترحها جوهر على الاثنين كي يكتب كل منهم وصيته أمام المآلات الحزينة التي كان يرسمها فيروس كورونا في الأجواء، فإن الكاتب وهو يعقب على وصيتي زميليه، بل وعلى وجاهة فكرة الوصية من الأصل، قال إن "استعجال كتابة الوصية، ربما استعجال للرحيل، ومرد ذلك أن صاحب الفكرة ابراهيم ملّ الكذب والنفاق والانتظار، مل تأخر تحقيق الحلم. أنهكه المرض وأعياه الصلب في الساحات" ص 70.

ربما هنا، بل هذا هو المؤكد، أن حسن عبد الله أراد أن يقول، وقد قال ذلك فعلا، أن الحاضر، مقارنة بالماضي الذي كان رحيما ورؤوفا، وصل حدّا من الألم لم يعد بالإمكان تحمله، ولا أسف، بالتالي، على مغادرته.

"ثنائية أخرى من حزن وفرح تجاذبتني وأنا أغوص في سطور ما كتبت وتغوص بدورها في داخلي متسائلا: ما أوسع الحياة وما أضيقها؟! واسعة رحبة ممتعة مفتوحة الأبواب والشبابيك والأدمغة وفضاءات الخيال، وتحديدا حينما كنا شبابا في المرحلة الجامعية، إذ قادنا الحلم لنتخيل أن كل شيء تحمله السنوات المقبلة سيكون مطرزا بالجمال، والرفاه، والحرية، والأمن، في المجتمع الأنقى والأبهى والأغنى!!

وكلما تقدم بنا العمر سنة بعد سنة كانت تصغر هذه التصورات الذهنية الخيالية أمام أعيننا في التطبيق، إلى أن أصبحت في مرحلتنا المعاشة من شدة صغرها تكاد لا تراها العين المجردة ولا يستدرجها الخيال. ما الذي جرى؟ هل كانت أحلامنا كاذبة؟ هل كنا معلقين في الهواء لا علاقة لنا بالحقيقة؟ ما الذي تغير نحن أم مجتمعنا أم العرب أم العالم بأسره؟ ولماذا صغرت تجسيدات الفكرة؟" ص 69.

تجليات حالة الاغتراب عن الحاضر؛ بسبب الأفق المسدود له مقابل النوافذ المشرعة للماضي، لم يتركها حسن عبد الله دون مرافعة حدد من خلالها الأسباب التي أدت إلى هذه المآلات القاتمة. وإذا كان في المرافعة محاولة لتبرئة الكاتب ومجايليه من المسؤولية، كما يرد في النص، فإن الغاية الحقيقية منها هو تأكيد رفض هذا الواقع ودعوة للعلاج السريع من الأمراض التي تنخر في جسده.

"أسئلة كثيرة صادمة، بيد أن الاجابة عنها تبرئ ساحتنا، فلم يكن العيب في أحلامنا ولا في أحصنة الخيال، ولا في محاولاتنا الشعرية أو القصصية الأولى. لم يكن العيب في الندوات والمهرجانات التي عقدناها وأقمناها في تلك القاعة التي استوعبت أنشطتنا ولم تتسع لعنفواننا. لم يكن العيب في أقلامنا أو جوعنا أو خواء جيوبنا (..) وإنما في سلسلة الأخطاء الكبرى والصغرى التي اعترت الأداء الفلسطيني العام، ما أدمى جسد وروح المرحلة حتى انفجر نزيفها وفاض في الشوارع والساحات. وتجسد العيب كذلك في عالم ترك نفسه في مهب ريح لعبة المصالح التي جعلت الكبار أسياد الغابة، أما الصغار فصاروا هدفا للافتراس والانقضاض" ص 70+71.

أيا يكن من أمر، فإن ما خطه حسن عبد الله في كتابه "دمعة ووردة على خد رام الله"، لا يعدو كونه من بنات خيال الكاتب وذكرياته المحضة، وقد وفرت له فترة (الحجر) التي أتاحها الاغلاق الذي فرض على الضفة الغربية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية من الاصابة به، الفرصة كي يخلو لنفسه، ويرتب شتات أفكاره، ويقوم برحلته الخاصة إلى مخزن ذكرياته التي نسج منها خيوط كل نصوص ذلك الكتاب الذي يبدو لي ملتبسا من ناحية التصنيف الأدبي، وأقرب ما يكون للسيرة الذاتية؛ لما احتوى عليه من سرد لوقائع حقيقية عاشها عبد الله وأحداث عايشها وقال مقولته بشأنها.

"أية جولة مسائية تلك التي يتحدث عنها قلمي وأنا أقبع في بيتي منذ عشرين يوما، وغبت عن عملي عشرين صبحا وظهرا، وانقطعت عن بستاني عشرين عصرا، وافتقدت رام الله عشرين مساء. في هذا اليوم لم أقابل أمي في البستان، ولم ألتق صديقي في المقهى، ولم أتمش معه في شوارع رام الله. قلمي من فعل هذا. لا أقول قد خدعني، وإنما بادر ليسري عني، أو ليكسر طوق حجري-سجني" ص 38.

إن الكتابة عند حسن عبد الله، هنا تحديدا في هذا الكتاب، وسيلة تمده بالتوازن اللازم لحمايته من السقوط بفعل الاضطراب الذي وصل حد الانقلاب في كل شيء، في الأشخاص والأماكن والقيم، وهو بذات الوقت وسيلة تعينه على حفظ جمال الماضي من النسيان، وعلى تحدي بشاعة الحاضر من التمدد.

رام الله التي كان يزورها بعين الماضي، بقيت "كأية امرأة جميلة مدللة ورومانسية الاحساس" ص 36، وعندما زارها بعين الحاضر، وجد كل شيء قد تغير، ورأى " شارعا غير الشارع، وليلا غير الليل، وزمانا لا يشبه ربيع رام الله. كل شيء أصبح مختلفا، التبست عليّ الأيام والشهور والسنوات، التبست الأمكنة" ص 37+38.

وفي وقت كان فيه عبد الله وفيا لشخوص الزمن الماضي، زمن الشباب الحالم وصاحب العنفوان النضالي والأفكار التقدمية، بقي متعلقا بحب المرأة الجميلة التي مثلتها رام الله، ونابلس، وبيت لحم، في الزمن الماضي. وفي حين كتب عن مدينة وجدة المغربية من وحي الذكريات الجميلة التي يحتفظ بها عنها من زيارة سابقة، كتب عن دمشق من وحي قصيدة محمود درويش "طوق الحمامة الدمشقي"!

إذا حتى الكتابة عن المكان عند حسن عبد الله كانت من خارجه: إما خارجه الزماني – من الزمن الماضي – أو خارجه المكاني – من الذاكرة أو المعرفة. وفي الأراضي الفلسطينية تحديدا، كما يظهر فيما كتب عبد الله، لم تتطور المدينة، بقيت على حالها، بفعل الاحتلال الذي حال دون تطورها الحضري، من ناحية، وحرمنا من التعرف عليها كما يجب أن يكون التعرف، بفعل حواجزه وإجراءاته الأخرى، من ناحية ثانية.. وللمفارقة، حتى إذا أتيح لنا الذهاب للقدس، عاصمتنا المفترضة، فإننا نأتيها زائرين من الدرجة الثانية، أي بعد السياح الأجانب أو العرب، نخطف الوقت خطفا: مرة للصلاة أيام الجمع وفي رمضان، أو للعلاج أو مرافقة مريض!

أما لماذا "دمعة ووردة" وليس شيئا آخر على "خد رام الله"، فإن الأمر يعود للكيميا الثنائية التي تحكم حسن عبد الله الكاتب والانسان، وهي كيميا تتشكل من تفاعل عنصرين هما: "الشجن" و "الخَضَار".

من جهة، وكما يعترف هو نفسه، فإن عبد الله "مسكون بالشجن الذي هو علامة الصدق الأكثر وضوحا" لديه (ص 11)، و"لغة الشجن"، تشكل بالنسبة إليه، لغة التبصر والرؤية الاستشرافية. ومن جهة ثانية، ولفرط حبه بالشجر وتعلقه بالخَضَار، فإنه "كائن شجري"، خليط من بشر وشجر، كما وصفه عيسى قراقع ذات مرة.

وإذا أوضحت، لماذا "دمعة ووردة"، يبقى أن أوضح لماذا "رام الله". ببساطة شديدة لأنها مكان سكن حسن عبد الله حيث ولد ونشأ وترعرع؛ لذلك كانت كتابته عن المدينة من الداخل، الأكثر نضجا وحميمية وخَضَارا، مقارنة بما كتب عن المدن الأخرى. لقد شكلت رام الله بالنسبة إليه نقطة ارتكاز للحركة، منها يذهب وإليها يعود. وبشكل أو آخر، كانت رام الله عند عبد الله مركز الكون وما دونها حواف أو هوامش.

في الخلاصة، وبمعنى ما، يمكنني أن أقول إن كتاب "دمعة ووردة على خد رام الله" هو كتاب يعنى تحديدا بالذاكرة، يسعى لحمايتها من الضياع: ذاكرة المكان، وقد تمثل برام الله وأكثر من مدينة، وذاكرة الزمان الذي توقف عند الماضي الجميل للكاتب والبلاد!